Мониторинг Байкала под угрозой

Исследователи Байкала обеспокоены планами по сокращению бюджета на 10%, озвученными представителями правительства РФ. Сокращение финансирования сделает невозможным проведение долговременного экологического мониторинга озера Байкал, выполняемого уже больше полувека силами сотрудников Иркутского государственного университета. Об этом ТрВ-Наука рассказал докт. биол. наук, вед. науч. сотр. Лаборатории общей гидробиологии НИИ биологии ИГУ профессор Евгений Зилов.

Евгений Анатольевич Зилов Ведущий научный сотрудник лаборатории общей гидробиологии НИИ биологии "ИГУ" Профессор кафедры гидробиологии и зоологии беспозвоночных биолого-почвенного факультета ИГУ Фото с НИИ Биологии ИГУ

Развернувшаяся в последнее время дискуссия о степени «катастрофичности» изменений на озере Байкал, к сожалению, зачастую уходит в область популизма вместо взвешенного экспертного анализа с привлечением серьезных научных данных. Ключевое значение для понимания того, что все-таки происходит на озере, имеет программа экологического мониторинга и собранные данные о «здоровье» Байкала.

Уникальный реализуется с февраля 1945 года Научно-исследовательским институтом биологии Иркутского госуниверситета. Научный руководитель проекта профессор Евгений Анатольевич Зилов отмечает, что регулярный отбор проб выполняется каждые 7–10 дней в толще воды на так называемой пелагической стационарной станции № 1. Она расположена в Южном Байкале, напротив поселка Большие Коты, на расстоянии 2,7 км от берега, над глубиной 900 м.

Научно-исследовательское судно НИИ биологии ИГУ «Профессор Михаил Кожов». Фото предоставлено автором статьи

Данные, полученные при обработке сборов фито- и зоопланктона, а также соответствующие сведения о важнейших физико-химических свойствах воды внесены в единую базу данных.

«Точка №1» — поистине уникальный проект, это первое и самое продолжительное подобное исследование. Он внесен в Книгу рекордов России как самый длительный проект регулярного экологического мониторинга в истории науки. В прошлом году срок непрерывного мониторинга превысил 70 лет. Ближайшие зарубежные «конкуренты» уступают как по срокам мониторинга, так и по интенсивности сборов. Например, долголетние исследования озера Мичиган начались только в 1957 году, мониторинговая программа озера Кинерет — в 1967 году, а аналогичные исследования на Женевском озере ведутся с 1974 года. Все собранные за 70 лет данные еженедельных наблюдений внесены в единую базу данных, правообладателем которой является Иркутский государственный университет.

Сведения о состоянии планктонных сообществ являются основным показателем состояния всей экосистемы озера Байкал. Важность и значение получаемых данных подтверждены уже тем, что среди специалистов, исследующих Байкал, проект сразу же (в 1945 году) получил неофициальное название «Точка № 1», которое так за ним и закрепилось.

Микроскопический рачок под прицелом. Фото предоставлено автором статьи

База данных по состоянию байкальского планктона, собранная за годы непрерывных наблюдений, — ценнейший объект интеллектуальной собственности, который имеет огромное как научное, так и прикладное значение. По анализу этого массива данных можно судить о характере и динамике изменений всей экосистемы пелагиали (толщи воды) Байкала, ее базовых физико-химических показателей, фактически судить о состоянии «здоровья» озера.

В то же время и сам Байкал может служить своеобразным индикатором состояния всей Земли. Если планктон гигантского озера Байкал, этой древней и консервативной системы, меняется в силу глобальных процессов (температурных сдвигов, присутствия загрязнителей в атмосфере, роста ультрафиолетовой радиации и др.), то это говорит о том, что изменения не только реальны, но они масштабны и носят планетарный характер.

Однако сейчас, в связи с постоянно урезаемым бюджетом, продолжение программы очень проблематично. Еще в прошлом году аналогичное 10-процентное сокращение бюджета вынудило Министерство образования и науки РФ провести существенное уменьшение финансирования вузов в рамках так называемой базовой части госзадания на науку, из которого и финансируется мониторинг. Средства на мониторинг (и без того недостаточные) были сокращены почти на 30%. Уже тогда встал вопрос о приостановке выполнения программы.

Год мы пережили благодаря усилиям директора НИИ биологии ИГУ профессора Максима Анатольевича Тимофеева и при поддержке ректората университета. На поддержание программы были найдены дополнительные внебюджетные средства. Однако после озвученных планов по повторному сокращению бюджета просто опускаются руки, ученых вынуждают заморозить проект. Нужно понимать, что узкие (и в основном уже немолодые) специалисты, годами занимающиеся обработкой планктонных проб и их анализом, не могут «переключиться на другую работу», а затем просто вернуться в проект при поступлении средств. Да и ценность данных мониторинга утрачивается в случае нарушения регулярности и непрерывности наблюдений. Таким образом, «заморозка» непрерывной системы наблюдения даже на один (а скорее всего, не один) кризисный год, по сути, ставит точку в проекте.

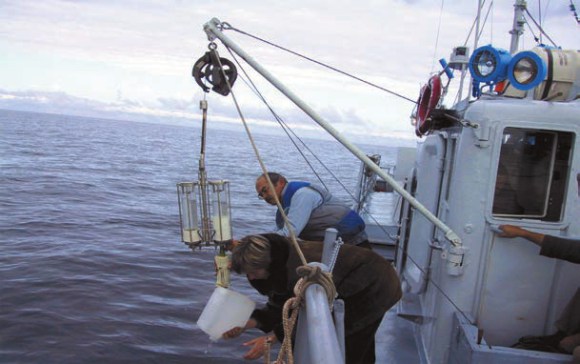

Отбор проб планктона с корабля. Фото предоставлено автором статьи

Получить средства из научных фондов, будь то РФФИ или РНФ, на проект не удается — слишком малым является выход научных публикаций, особенно в пересчете на количество вовлеченных сотрудников. Специфика мониторинговых работ состоит в том, что при больших трудозатратах и финансовых расходах на их организацию исследователи публикуют лишь незначительное число работ. Однако это очень важные статьи! При этом они часто имеют большое количество соавторов, и индивидуальный вклад исследователей проекта в них теряется.

Так, недавняя статья «A global database of lake surface temperatures collected by in situ and satellite methods from 1985–2009», (изд-во Nature Publishing Group), содержит большой объем данных, полученных в рамках проекта мониторинга, и имеет 74 соавтора, из них только двое собственно участники нашего байкальского проекта. Сейчас мы пишем еще одну статью по современному состоянию древних озер мира в консорциуме с более чем 30 международными исследовательским группами. Важность таких работ трудно недооценивать, но в буквальных наукометрических показателях мониторинг всегда будет проигрывать.

Мониторинг копит данные десятилетиями. Такого рода программы никак не учитывались при планировании новой системы финансирования вузовской науки, требующей от ученых большой индивидуальной публикационной активности.

В итоге что мы имеем на начало текущего года? По сути, программа мониторинга Байкала, которая была запущена более полувека назад, пережившая войну, застой, перестройку и «лихие» девяностые годы, оказалась фактическим банкротом по достижении своего 70-летия.

Эвтрофикация — это «удобрение» водоема питательными веществами, например фосфором, азотом, легко-окисляемыми органическими веществами, вызывающее усиление развития водорослей.

Причем происходит это именно в тот период, когда тема наблюдаемых на Байкале экологических проблем и изменений активно обсуждается в ведущих мировых СМИ и на профессиональных площадках. Во множестве публикаций и выступлений говорится о критических изменениях (колебаниях) уровня воды в Байкале, о влиянии глобальных климатических изменений на биоту озера, об увеличении поступления промышленных и бытовых загрязнений, о процессах эвтрофикации озера и массовом разрастании водоросли спирогиры, а также о многих других процессах, наблюдаемых в Байкале.

Следует помнить и то, что текущие проблемы, отмечаемые для озера, могут оказаться пока что лишь «цветочками», тогда как «ягодки» нас ожидают впереди — в связи с запланированным ускорением экономического и туристического развития Байкальского региона. Стоит упомянуть о проекте по строительству дамбы ГЭС на реке Селенга, главном притоке озера, — проекте, последствия реализации которого могут оказать действительно катастрофическое влияние на экосистему озера.

Адекватная оценка проходящих и предполагаемых экологических изменений, принятие каких-либо политических и экономических решений относительно Байкала без данных экологического мониторинга попросту невозможны. Без него можно причинить много вреда уникальному озеру.