15 июня — Петровское заговенье, прощание с весной

После Троицкой недели начинается Петров пост – первый летний и один из четырех длительных постов в православной традиции. У него есть и другие названия: Петровский или Апостольский пост, Петровки, пост Пятидесятницы или Петрово говение.

Этот пост был установлен в память о святых апостолах Петре и Павле, которые постились, готовя себя для проповеди Евангелия. Продолжительность этого поста всегда разная, потому что начало его зависит от праздника Троицы: он начинается через неделю после дня Пятидесятницы (после девятого воскресенья по Пасхе) и приходится на понедельник, а заканчивается всегда 11 июля, накануне дня Петра и Павла (12 июля). Таким образом, в зависимости от даты празднования Пасхи, Петровки могут продолжаться от 8 до 42 дней. В 2025 году Троица выпала на 8 июня, Петров пост начнется 16 июня, а закончится 11 июля; таким образом, он продлится 26 дней.

Петров пост не является таким строгим, как Великий пост. Церковный устав предписывает воздерживаться только от мясной и молочной пищи, а также от рыбы — по средам и пятницам. В субботу, воскресенье и храмовые праздники разрешается употребление вина. «Утешением» во время поста считают первые летние ягоды, фрукты, травы и грибы.

История Петрова поста

Петровский пост, в отличие от Великого и Рождественского постов, более «молодой». Первые его упоминания относятся к III веку (в «Апостольском предании» святого Ипполита Римского). В те времена Петров пост никак не связывался с апостолами, а считался «компенсационным»: его соблюдали люди, намеревавшиеся принять крещение и ещё не постившиеся перед Пасхой. Таким «новообращенным» полагалось поститься «по окончании праздничного ряда», т.е. от Недели всех святых до Успения. А позже, «по немощи человеческой», длительный пост разделили на два: первая половина стала Петровским постом, а вторая образовала Успенский пост (14 — 27 августа).

На Руси Петров пост появился в первой половине XI в. В «Уставе белеческом» митрополита Киевского Георгия предписывается «В Петрово говейно все ни мяса ясти, ни доива отнюдь, а поклонов до земли сто на день, кроме суботы и недели и Осподских праздник и Богородицы и Иоанна Предтечи и 12 апостол… А упиватися не велю никомуже, но ясти и пити в меру, а к Богу молитися на всяк час, а в покаяньи и в чистоте всегда пребывати. В Петрово же говейно пост: в среду и пяток без варива и без питья одиною днем ясти, во вторник и в четверток и в суботу и в неделю рыбы дважды днем и питие».

Исследователи славянского язычества предполагают, что летний пост был установлен Православной церковью во время борьбы «старой» и «новой» веры.

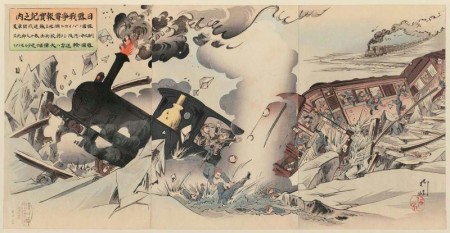

В начале лета, в период от весеннего равноденствия до летнего солнцестояния, древние славяне проводили ритуалы плодородия и чествовали богов и духов (русалок), дарующих земле необходимую для урожая «ярую» силу. Совершаемые в эту пору игрища-русалии сопровождались ритуальными плясками, хождением ряженых и музыкантов, пирами и состязаниями, жертвоприношениями (некогда, возможно, и человеческими).

Разумеется, христианские священники относились к этакому «непотребству» крайне отрицательно и прямо запрещали своим прихожанам участвовать в игрищах. А прихожане, как можно судить по поучениям против язычества, старинных традиций всё-таки придерживались, потому что считали, что от них зависит урожай и, следовательно, будущее общины.

В итоге церковью был введён Петров пост, который накрывал собой самые буйные купальские праздники и запрещал в эту пору народный разгул. От древних русалий в памяти народа осталась Русальная неделя (которая теперь предшествовала посту), купальские обряды с кострами и «плесканиями», а также некоторые «облагороженные» временем ритуалы с растительностью (такие, как «завивание березки», «проводы русалки», «похороны Костромы»).

Петровское заговенье и его традиции

Накануне Петрова поста у православных отмечается Петровское заговенье, называемое в народе Всесвятским, Русальским, Ярилиным, Крапивным. В этот день или в первый день поста (называемый Розыгры или Русальный понедельник) устраивали последние проводы весны.

Отмечалось это время молодёжными гуляньями, в которых участвовали также молодые мужчины и женщины — те, кто недавно вступил в брак. Гулянья начинались с раннего утра или с обеда, продолжались до позднего вечера и нередко тянулись всю ночь. Устраивали их обычно за селом, на берегах рек и озёр, либо возле рощ и полей.

В честь праздника парни и девушки устраивали игры и хороводы, качались на качелях, катали с лотков яйца. На закате разводили костры, готовили совместную трапезу, купались. В некоторых местах на закате прощались с солнцем и с весной. Например, в Новгородской и Владимирской губернии гуляющие выходили на гору или высокий берег реки и в момент, когда солнце опускалось за горизонт, с поклонами кричали: «Прощай, весна красная, прощай! Ворочайся скорее опять!».

Во многих местах во время народных гуляний, к вечеру в Петровское заговенье или Всесвятский понедельник, устраивали «проводы русалки». Делали это для того, чтобы обезопасить себя от русалок, особенно опасных после Троицы.

Для обряда избранная «русалкой» девица надевала белую рубашку, распускала волосы, перебрасывая их на глаза, а подруги украшали её венками из зелени (хмеля, папоротника, крапивы, берёзовых веток, полевых цветов). Часто зелень покрывала «русалку» так, что она ничего не видела (это подчёркивало её принадлежность к умершим и нечистой силе). Одну или несколько «русалок» девушки с песнями и хороводами водили вокруг села, до кладбища или поля. Когда процессия добиралась до места, «русалка» бросалась на девушек, стараясь поймать и защекотать, а девицы убегали от неё; после и сама «русалка» убегала прочь, прячась в жите.

Кое-где «русалок» изображали парни, которые сперва прятались в поле, а после гонялись за девицами или пугали их щёлканьем кнутов, либо старались облить девушек водой или хлестнуть крапивой. После обряда участники вместе возвращались в село, причём своим поведением и репликами всячески подчеркивали, что русалок больше нет, теперь их можно не бояться и везде свободно ходить.

В некоторых районах для «проводов русалки» делали из соломы и тряпок чучело, которое потом вместе с венками и троицкими украшениями (также символизировавшими русалок) бросали в воду, разрывали в клочья на поле или хоронили, устраивая пародийную «траурную процессию» и «погребение». Вместо «русалки» местами «водили кобылку»: парни делали из соломы, рогожи и палок чучело коня, украшали его лентами и бубенчиками, а потом носили по селу. «Конь» при этом прыгал и разгонял собравшихся зрителей. Потом процессия с «конём», с песнями и плясками, выходила в поле или к реке, где чучело разрушали или топили.

Интересно, что в те же дни, когда «провожали русалку», нередко устраивали «похороны» других персонажей — Ярилы, Костромы, Коструба. Из всегда делали из соломы и тряпок, одевали в нарядную или, наоборот, старую одежду, а потом с песнями носили по селу. Обычно для «похорон» собиралась процессия ряженых, изображавших попа с кадилом, плакальщиц и т. п. Куклу демонстративно оплакивали, причём причитания позже непременно сменялись смехом и шутками. В конце обряда куклу хоронили, разрывали в клочья на поле, топили в реке, либо сжигали, считая это проводами весны: «Костромушку да наряжали, / Девки весну провожали. / Пройдет весна да Троица, / Все забавы скроются!»

По поводу обрядов «похорон» исследовали до сих пор спорят. Некоторые видят в них отголоски древних жертвоприношений стихиям и божествам, другие считают попыткой увеличить плодородную силу земли. Предполагают, что чучело – это воплощение растительной силы, с погребением куклы передающейся полям; а смешение смеха и слез в ритуале показывает, что умерший на самом деле не мертв и возродится в зёрнах нового урожая.