Роман с историей

Иркутская вузовская наука молодеет. На смену седовласым мэтрам приходят тридцатилетние профессора. Это энергичные, одержимые изучаемым предметом люди. Ирина Дамешек сегодня одна из самых молодых иркутских женщин-профессоров.

Она продолжила династию преподавателей истории, которая началась с её дедушки — учителя, а затем директора Боханской школы Михаила Дамешека. Отец Ирины – ректор Иркутского института повышения квалификации работников образования Лев Дамешек. В педуниверситете, где сейчас работает Ирина, учились её дедушка, бабушка и отец. О своём романе с историей Ирина Дамешек рассказала нашему корреспонденту Наталье Мичуриной.

Ни миниатюрность, ни лёгкая французская «р» не мешают нашей героине справляться с аудиторией. Напротив, это добавляет ей определённого шарма. Коллеги о её манере читать лекции говорят, что благодаря открытости и эмоциональности с кафедры исходит «солнечная энергия». Некоторые находят много общего в манере ведения лекции у дочери и отца, давно признанного иркутским студенчеством блестящим лектором. «Я и сама в восторге от отцовских лекций», — говорит Ирина. Она признаёт, что во многом, что она делает, есть влияние Льва Михайловича.

— Всё началось с выбора профессии, — говорит Ирина. — К окончанию школы я понимала, что являюсь ярко выраженным гуманитарием. По окончании одиннадцатого класса я стояла перед выбором: идти учиться в иняз либо на филфак или истфак. Была у меня ещё идея пойти на юрфак. В итоге от иняза и юрфака меня отговорили, а на филфаке, куда поступают одни девчонки, мне показалось, что будет скучно. Исторический факультет выбрала после разговора с отцом. Он ни на чём не настаивал. Просто вспомнил, что когда он сам стоял перед аналогичным выбором, ему дедушка сказал, что хотел бы видеть его историком. И мне отец сказал то же самое. И я не пожалела об этом выборе. Мне нравится то, что я делаю. А поскольку предмет, который преподаю, интересен мне, я стараюсь делать всё, чтобы он был интересен и моим слушателям, прежде всего студентам.

— В том, что вы специализируетесь на истории досоветского периода, тоже есть влияние отца?

— Скорее всего, именно так. В доме моих родителей имеется богатейшая библиотека по истории этого периода, собранная отцом. Он тоже специалист по досоветской, т.е. дореволюционной, истории. Так что я ещё в школе имела доступ к профессиональной литературе историков. Мне было интересно то, чем он занимался. Более того, к изучению проблем управления в Сибири привлёк меня именно он. Поэтому я считаю себя его последовательницей.

Открытия и находки

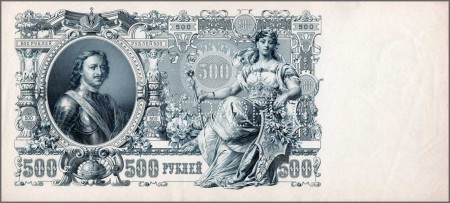

Ирина Дамешек изучает историю России периода имперского расцвета. Предметом её интереса является система управления окраинными территориями, к которым относится в том числе Сибирь. Проблема взаимоотношений центра и регионов, как утверждает наша героиня, стала актуальной отнюдь не в 90-х годах прошлого века, а много раньше.

— Были ли в вашей работе открытия?

— Определённые открытия разного масштаба существуют в любых исследованиях. Я хочу рассказать об одном действительно уникальном случае, который со мной произошёл в Государственном архиве Российской Федерации. Я со студенчества интересовалась персоной выдающегося бюрократа, в самом хорошем смысле этого слова, графа Михаила Михайловича Сперанского. Широко известен тот факт, что ему было послано собственноручное письмо и рескрипт императора о назначении Сперанского сибирским генерал-губернатором. Однако этого документа нет ни в одном собрании законов либо иных нормативных актов. Но при этом все знают, что этот документ существует. Так случилось, что, работая над диссертацией, в архиве я заказала документ, датированный 60-ми годами 19 века. Это было одно из дел по управлению. Когда открыла его, глазам своим не поверила — там лежало то самое письмо и рескрипт о назначении Сперанского! Как документ, подписанный в 1819 году, оказался в папке с бумагами, изданными сорока годами позже, неизвестно. Это был не просто уникальный случай, это было чудо!

Не знаю, можно ли отнести к открытиям выводы, к которым я пришла во время работы над диссертацией. По меньшей мере, это было бы нескромно с моей стороны. Однако эти выводы имеют практическую значимость и применимы при разработке современной модели регионального управления, модели взаимодействия центра и регионов страны. Дело в том, что Россия, будучи мощным имперским государством, с унифицированной системой управления центральных регионов, разрабатывала и успешно использовала поливариантную систему управления на своих окраинах, т.е. территориях, которые в полной мере не были инкорпорированы в единый имперский политический, экономический и пр. механизм. Модель управления в отношении каждой конкретной территории зависела от целей, которые имперские власти преследовали в той или иной окраине. В результате некоторые из них, например Финляндия, находились в исключительно привилегированном положении по отношению к коренным российским областям. Дело в том, что государственная граница на северо-западе империи проходила буквально в 40 километрах от Петербурга. Естественно, такая ситуация была крайне опасна. А присоединение в 1809 году Финляндии успешно решило эту проблему: она стала своеобразным буфером, который защищал столицу. В результате имперские власти сделали всё, чтобы у финнов не возникало мысли о сепаратизме. Финляндия, являясь частью имперского государства, обладала всеми атрибутами самостоятельного государства.

Возможно, для кого-то такая ситуация в имперском государстве покажется парадоксальной, но именно многообразие моделей управления в итоге обеспечивало России политическую устойчивость. Ценой некоторых уступок правительство получало значительно больше — уверенность в своих территориях. Когда же в 1880-х годах правительством был взят курс на унификацию системы управления страны, возникли центробежные силы, которые в итоге привели к обратному эффекту — а именно к развалу Российской империи. Таким образом, именно многообразие систем управления обеспечивало единство страны.

Уроки Сперанского

— Действовавшая модель применима к сегодняшней ситуации?

— Теоретики и практики государственного строительства продолжают активно разрабатывать современные модели управления. И они действительно используют опыт своих предшественников. К примеру, более десяти лет назад Россия вернулась к институту губернаторов, введённому ещё Петром Первым в 1708 году и являвшемуся одним из наиболее стабильных институтов местного управления. Выбор кандидатуры губернатора, а впоследствии и генерал-губернатора являлся исключительной прерогативой императора. Подобное назначение означало высшую степень доверия со стороны главы государства. Сегодня мы с вами наблюдаем, как подобная система успешно функционирует в современных реалиях. И в настоящее время, так же как и триста лет назад, кандидатуры глав регионов предлагаются первым лицом государства. Укрупнение федеральных округов, которое происходит сейчас в стране, также имеет в своей основе историческую практику.

Сегодня при подготовке федеральных программ по развитию регионов, расположенных за Уралом, власть, вероятно, тоже разрабатывают модель управления удалённых от центра регионов.

— Какие преференции предполагали имперские власти для Сибири?

— В отличие от западных окраин, которые к моменту присоединения имели более высокий уровень политического развития, чем сама империя, у них были конституции и парламент. В Сибири ситуация была иной, как, впрочем, иными были и цели, которые преследовало правительство в отношении этой территории. Главная задача заключалась в том, чтобы сделать Сибирь русской, полностью включить её в имперский механизм. А осуществить это было возможно только посредством соответствующей системы управления. В результате на Сибирь была распространена общеимперская, унифицированная модель административно-территориального деления и управления. Однако Сибирь, в силу её геополитической специфики, нуждалась в своей, особой системе. Это понимала ещё Екатерина Вторая, когда в 1775 году она создавала своё знаменитое Учреждение для управления губерний. Унифицируя систему управления во всей стране, на полях этого документа она сделала пометку, что это учреждение нельзя распространять на Сибирь. Но, как часто водится, на пометку не обратили внимания.

Так вот, главной преференцией, которую получила Сибирь от имперских властей, стала знаменитая реформа Сперанского. Она провозгласила не только новую систему административно-территориального деления и управления Сибири. Она стала первым в истории империи сводом регионального законодательства, разработанного специально для конкретной территории.

Многие современники Сперанского обвинили его в политической наивности. О разработанном им учреждении писали, что оно может быть принято в качестве юридического образца в любом европейском государстве. Но только не в России. Эта система создана для края, где население благонадёжно, а управляющие честны. Ни первое, ни второе условие не соответствовало Сибири. Однако, несмотря на попытки преемников Сперанского внести коррективы, прежде всего по расширению полномочий генерал-губернатора, законодательство просуществовало без изменения до революции.

В числе иных можно назвать определённые привилегии для чиновников. Например, ускоренное прохождение службы. Для управления этими территориями были необходимы молодые, а самое главное, образованные чиновники. Хороший администратор, как и сейчас, был большой ценностью. Желающих ехать в этот дальний и пугающий своей неизвестностью край было немного. Один из сподвижников знаменитого восточно-сибирского генерал-губернатора Муравьёва-Амурского Бернгард Струве, выпускник Царско-Сельского лицея, писал в своих воспоминаниях: «Когда директор узнал, что я собираюсь в Сибирь, он водил меня по классам и показывал, как чудовище». Многие испытывали ужас от того, что человек хочет ехать в Сибирь.

Когда в Иркутск в 1847 году приехал Николай Михайлович Муравьёв-Амурский, он привёз с собой столичную золотую молодёжь, пожелавшую работать в Сибири, и связанные с ней надежды на скорейшее продвижение по чиновничьей лестнице. Надо сказать, что сибиряки варягов никогда не любили. И называли привезённых чиновников «навозные», подразумевая, что Муравьев их навёз, т.е. привёз с собой. Однако это безобидное слово приобретало совсем иной смысл, стоило лишь произнести его с ударением на букву «о». Согласитесь, что в чувстве юмора сибирякам не откажешь.

Думаю, ситуации из прошлого можно и нужно экстраполировать на нынешнюю действительность. Нужно их анализировать и пытаться избежать ошибок.

«Это не я его нашла, а он меня»

Вопреки существующему у обывателя мнению о том, что женщина за успешную карьеру расплачивается личной жизнью, Ирина счастлива в браке. О своём муже Вячеславе она говорит с не меньшим восторгом, чем об истории. Так, как может говорить лишь влюблённая женщина. «Когда меня спрашивают, где я его нашла, отвечаю: это не я его нашла, а он меня. Ведь у него работа такая — он поисковик, геолог, начальник поисковой партии», — отшучивается моя собеседница в ответ на вопрос, как в таком жёстком ритме их жизненные пути пересеклись.

В семье Ирины пока два человека. Она говорит «пока». Будут и дети. У родителей их двое. Брат Михаил, единственный, кто не связан с преподаванием, работает в одной из управляющих компаний Иркутска.

— Мы всегда были очень дружны, — говорит Ирина. — Родители помогали и поддерживали друг друга. Мама (Лариса Юрьевна Дамешек, кандидат математических наук, преподаёт в ИГУ. — «Конкурент») защищалась в Москве и часто была в командировках. Всю заботу о нас — я тогда училась в третьем-четвёртом классе, а брат и вовсе не ходил в школу — безропотно брал на себя отец. Помню, как он доставал поваренную книгу и готовил нам. Было очень вкусно.

— Как часто вы сейчас собираетесь вместе?

— Мы стараемся видеться хотя бы раз в неделю. Но не всегда получается. Как правило, мы вместе на праздниках, семейных торжествах. Созваниваемся каждый день. Нас с папой иногда сводит работа. Недавно это произошло на заседании совета по защите диссертаций.

Неформальный научный руководитель

— Когда вы поняли, что отец воспринимает вас на равных, как коллегу, а не дочь и ученицу?

— Лев Михайлович долгое время оставался моим неформальным научным руководителем и первым читателем и критиком моих работ. И оценивал их всегда очень строго. Например, он смотрел одну из моих статей, резюме на которую было таким: «Ну, знаешь, ничего. Неплохо». А потом мама позвонила и рассказала, как он хвалил эту работу. Я была счастлива, я поняла, что теперь могу считать себя не только его ученицей, но и коллегой.

Его похвала для меня много стоит. Ещё со студенческой поры я знала, что ко мне он всегда предъявлял повышенные требования.

— Это внимание вам не мешало, не угнетало?

— У меня сильный характер. Мне это, наоборот, помогало, заставляло работать более усердно.

— Насколько типичен ваш случай для иркутских вузов? Как в тридцать четыре года стать профессором?

— Не думаю, что это особый случай. Знаю, что в институте МВД есть профессор — мой ровесник. Мне кажется, это такая тенденция в вузовской науке. Она молодеет. Мне сложно сказать, смогла бы я в ситуации десятилетней давности защитить докторскую в тридцать три. Но сейчас, по крайней мере в педуниверситете, молодым преподавателям оказывается поддержка.

— Насколько изначально вы были нацелены на карьеру?

— Мне казалось, что преподавательская карьера у меня сложится. Даже гороскоп говорил об этом: Водолей льёт воду на мельницу знаний. В аспирантуру я пошла в группе моих однокурсников. Защитилась, начала работать. Потом мне предложили пойти в докторантуру. Я долго раздумывала, поскольку представляла, насколько это будет тяжело. Но потом согласилась. Ведь подобное предложение означало доверие со стороны ставшего мне родным педуниверситета.

Затем было несколько лет, посвящённых сбору и анализу информации. Я много раз ездила в московские и питерские архивы, привозила огромное количество материала. А потом начался самый важный, самый ответственный и одновременно самый тяжёлый этап — обработка собранного материала и написание непосредственно текста диссертации. Конечно, это огромный, можно сказать титанический, труд. И, конечно, я очень рада, что этот этап остался позади.

«Спасибо за лекцию»

«Вы только представьте, один из моих студентов сегодня передал мне эту статью о деде, — Ирина показывает «районку» с материалом о Михаиле Леонтьевиче Дамешеке. — Мы были в Бохане в последний раз несколько лет назад. Там на здании школы, в которой много лет проработал директором мой дедушка Михаил Леонтьевич, открывали мемориальную доску в его честь. И представители местной администрации пообещали, что именем дедушки назовут одну из новых улиц Бохана. Дедушка был замечательным человеком и великолепным педагогом. Его нет с нами уже тридцать лет, а память о нём чтят». Вот так учитель истории вошёл в историю посёлка.

— Так случилось, что сибиряки, как правило, очень мало знают об истории края, где живут. Нужны ли эти знания людям?

— Было бы очень здорово, если бы в школе в рамках регионального компонента выделялись часы на историю Сибири. А учитывая, что идёт постоянное сокращение часов как на курс истории вообще, так и на региональный компонент, сделать это становится всё более проблематично. Сейчас в некоторых школах преподают историю Сибири, но в рамках факультативов. Я человек патриотичный. И считаю, что люди, которые здесь живут, должны знать хотя бы элементарные вещи. Я за то, чтобы были внесены соответствующие коррективы в программу. Только не знаю, насколько это реально.

— Существуют ли проблемы популяризации истории Сибири?

— Уверена, что популяризацию надо начинать со школы. Это должны делать учителя. Например, сейчас на конкурс студенческих работ мы от вуза послали исследование одного из наших студентов, посвящённое известному иркутскому купцу, предпринимателю в широком смысле слова, Сибирякову. А начал этот студент заниматься исследованием, ещё будучи школьником. Интерес, который в ребёнке заложил школьный учитель, будет развиваться. Я уже убедилась в том, что всегда предмет воспринимается через отношение к преподавателю. Я читаю курс в ИВВАИУ, где учатся будущие инженеры. Когда я только начинала там работать, на моей самой первой лекции мне было заявлено: «Нам история не нужна». Каждая лекция превращалась фактически в моноспектакль. И мне всё-таки удалось их заинтересовать, раскачать. И никогда больше я подобных реплик не слышала. А очень часто слышала совсем другое: «Спасибо за лекцию». Я думаю, что когда твои студенты уходят с твоих занятий со словами благодарности, это высшая награда для преподавателя. Во всяком случае, для меня.

Если же люди готовы узнавать новое о своём крае, то, по-моему, в Иркутске с этим не должно быть проблем. Сегодня даже появились новые доступные для широкого круга читателей издания. Например, новая серия монографий «Азиатская Россия» создана не только для специалистов, но и для всех, кто живёт в нашем краю, и самое главное — для тех, кто этот край любит. Часть тиража поступила в свободную продажу, и, по информации издательства, книги хорошо раскупаются. У людей есть интерес к истории своего края, и это замечательно.

— Теперь, когда профессиональный статус столь высок, есть к чему стремиться?

— Чтобы стать полноправным профессором, надо иметь учеников-аспирантов. Надо создавать свою школу. И дальше развиваться.