Сибиряки поневоле

Некоторые сельские муниципалитеты Иркутской области могут заработать на этнографическом туризме. В марте администрация архитектурно-этнографического музея «Тальцы» обратилась к департаменту культуры и архитектуры региона с инициативой создания «Этнографического кольца по Московскому тракту и Столыпинским поселениям».

К финансированию проекта инициаторы хотят привлечь польских, голландских и немецких инвесторов. Совершить собственное путешествие по деревням переселенцев и оценить их туристическую привлекательность решили корреспонденты «Конкурента» Екатерина Арбузова и Ксения Докукина.

Прозвище от Петра I

Национальность: вепсы (наиболее близки к финнам, карелам и эстонцам).

Места проживания в Иркутской области: д. Кутулик, Андреевка, Александровск, Маниловск (Аларский р-н), д. Романенкино (Заларинский р-н).

Годы переселения в Иркутскую область: 1924 — 1950 гг.

Численность: по России — около 12 тысяч, в деревне Романенкино — 286 человек.

Первой мы посетили деревню Романенкино Заларинского района. В Заларях, в Доме культуры, стоящем на извечно главной улице Ленина, нам выдали двух проводниц, напоили чаем и отравили в добрый путь. Сорок минут на автомобиле, за окнами — заснеженные поля, почти не тронутые весной. И вот указатель — «Романенкино». Хотя на карте в названии в первом случае вместо «о» написано «а». «Как правильно?» — возникает у нас вопрос. Никто нам так и не ответил, зато в деревне потом рассказали, что из-за неточного написания названия у главы поселения Романенкино были проблемы в налоговой. «Русское название нерусской деревни появилось благодаря её основателям братьям Романенкиным, которые пришли сюда из Голумети Черемховского района. Правда, их потом расстреляли за содействие банде грабителей», — не шутя пояснила нам уже по приезде местный библиотекарь Ираида Петухова.

К слову, Петухов — самая распространённая фамилия у вепсов. Как замечают сами жители, большая часть их фамилий образована от названий животных. Определения народности — чухари и кайваны — менее прозрачны. «Название «кайваны» придумал Пётр I, — рассказывает библиотекарь. — Вепсы сооружали Аничков мост в Петербурге, а императору вздумалось спросить, как у них продвигается работа. «Кайване!» — отвечали вепсы, что в переводе означало «копаем». Самодержец ответ не понял и закричал: «Да и зовитесь же вы кайванами!». За внешность вепсов прозвали «чудью белоголовой, белоглазой». «В нашей деревне у многих светлые волосы и голубые глаза», — поясняет Ираида Петухова, сама голубоглазая блондинка.

Интерес к народным традициям у романенкинских вепсов возник недавно, в начале девяностых. Кстати, Ираида Петухова была инициатором создания центра вепской культуры. «Центр» расположился в уголке местной библиотеки. Пока он представляет собой стол, где расставлены несколько предметов быта: кувшин, железная вафельница, утюг, керосиновая лампа, самовар. Есть шкаф с книгами о вепских традициях. Как ни парадоксально, о своих обычаях вепсы узнают из книг. «Постепенно появляется специализированная литература, которую безвозмездно высылает Петербургское общество вепской культуры. Район тоже пытается поддерживать возрождение традиций: на развитие народного творчества выделили 10 тысяч рублей», — рассказывает вепка. В «центре» также находится собранный буквально по частям народный вепский костюм: старинная рубаха, юбка с подъюбником и кокошник. Специально для нас устроили показ вепской моды. Позвали живущую через дорогу тётю Любу, нарядили в пресловутый костюм и попросили продефилировать перед объективом фотокамеры.

Путь из петербуржцев в сибиряки

Национальные блюда вепсов — блины, фаршированные груздями с луком, тарки (творожники) и варёный сыр (у вепсов раньше было сырное воскресение). Главным блюдом на вепской свадьбе считается яичница и запеканка из яиц и курицы. О кухне нам рассказывала долгожительница деревни Мария Павловна Евдокимова. В своей старенькой избёночке хозяйка встречала нас бойким «заходите, заходите, смелее! Будь смелей — скорей повесят!». До нашего прихода бабушка занималась ремонтом печки. «Старенькая она у меня, рушится», — пожаловалась она. Марии Евдокимовой 76 лет. В марте 1947 года мать Марии Павловны с шестерьмя детьми, спасаясь от голода, переехала в Иркутскую область из Ленинграда. «В Сибирь добирались на грузовом поезде месяц и три дня, теснота там была», — вздыхает бабушка.

Бабушка-вепка разговаривает по-русски, а из родного языка помнит только отдельные выражения. Например, «нежня чёма», что означает «хорошая девочка», «пряха чёма» — «хороший мальчик». «Мать моя язык знала, да некогда ей было нас ему учить», — поясняет Мария Павловна. Зато мама научила Марию Павловну петь на родном языке. Бабушка исполнила несколько песенок, но переводить отказалась: «песню знаю, а перевод — нет. И так понятно, что неприличный», — и заулыбалась.

Центр культурной жизни Романенкино — клуб. Руководитель кружков Лариса Шилина, видимо, по привычке организатора, встала посредине зала возле сцены и начала рассказывать. Праздники в вепском клубе те же, что и везде, хотя есть и мероприятия с поправкой на местность: маёвка, отжимки, конкурс пахарей. Однако молодёжь «маёвками» сейчас при-влечь сложно. Романенкинские «нежня чёма» и «пряха чёма» всё чаще уезжают из деревни.

После того, как закрыли спиртзавод в деревне Троицк, для местных жителей работы почти нет, говорит Лариса Шилина. Сейчас вепсы живут худо-бедно остающимся на плаву совхозом. Раньше Романенкино славилось коневодством. «Коней возили в Иркутск на скачки, где лошади частенько занимали первые места», — вспоминает Лариса Шилина. Сегодня из Иркутска по-прежнему приезжают частники за конями, но животноводство стало совсем убыточным. По дороге из Романенкино проезжали поле, по которому, говорят, по утрам и вечерам перегоняют табун лошадей. Однако посмотреть на вымирающий бизнес мы уже не успели: торопились в другую деревню.

Музей на дому

Самоназвание: голендры (имеют немецкие, голландские, белорусские и польские корни).

Места проживания в Иркутской области: д. Пихтинск, Средний Пихтинск, Дагник (Заларинский р-н).

Годы переселения в Иркутскую область: 1907 — 1910 гг.

Численность: в трёх деревнях — 500 человек.

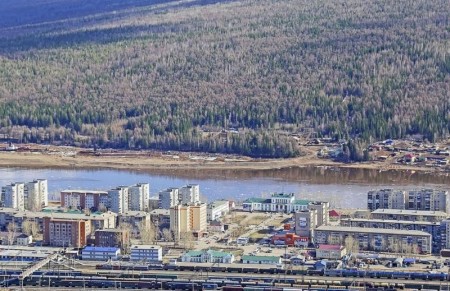

По пути к голендрам не попадаются ни деревни, ни указатели — кругом тайга, а за лесом виднеются Саяны. Если что случится, поминай как звали: сотовой связи здесь нет. Три деревни голендров расположены хоть и далеко (за 70 км от районного центра), но компактно: Пихтинск почти сразу переходит в Средний Пихтинск, а тот — в Дагник. Первым путь к голендрам в прямом и переносном смысле открыл самый знаменитый из местных уроженцев Иван Зелент, бывший с 1994 по 2000 год председателем Законодательного собрания области. Территория трёх деревень была закрыта до 1955 года, и Иван Зелент с братом первыми уехали в областной центр: один — учиться, другой — в армию. Десять лет назад по инициативе Зелента сюда была проложена асфальтированная дорога.

Нас ждали в деревне Средний Пихтинск. Там всего одна улица, без названия. От обычных деревень поселение голендров сильно отличается разве что архитектурой: там очень длинные одноэтажные дома — по 20-25 метров. «Дворовые постройки и жилое помещение находятся под одной крышей и соединены между собой коридорами, — поясняют наши «штурманы». — Это очень удобно, ведь можно целый день работать по дому, не выходя из него». В этом проявляется поистине немецкая практичность голендров.

Местом наших этнографических изысканий опять стали клуб и музей. Возрождение национального самосознания голендров началось, как вспоминают сами жители, с 1994 года, поэтому экспонатов в музее предостаточно. Экскурсию проводила руководитель исторического кружка дома досуга Наталья Людвиг. «Вот кулишка, — объясняла она, демонстрируя плетёную из вербы люльку. — Я в такой своих детей качала». Лозоплетение считается национальным ремеслом голендров. В отдельном углу музея — приданое. Своим долгом голендры считают вышить для невесты три подушки и пододеяльник. Среди экспонатов оказались также полуработающий патефон и сломанная прялка.

«В музее у голендров вещи те же, что и в их домах», — заметил фотограф «Конкурента», когда мы зашли в гости к чете Пастрик, которые живут в соседней деревне Дагник. В усадьбе Рудольфа Михайловича и Эммы Михайловны кровати накрыты пододеяльниками с орнаментом, на стенах висят вышитые картины, в углу стоит сундук для приданого. В спальне на комоде — статуэтка девы Марии, рядом висит портрет Папы Римского, хотя большинство голендров — протестанты. Наша провожатая первой зашла на кухню к хозяйке, спросить, примет ли она прессу. «Ко мне всегда можно», — радушно заявила бабушка. Пока мы заходили, Эмма Михайловна успела переодеться, шепнула нам по секрету Наталья Людвиг. Во время беседы хозяйка сидела за прялкой. «Ходить и работать не могу, а прясть — пряду», — поясняла она. Эмма Михайловна родом из Среднего Пихтинска, а в Дагник она перебралась после свадьбы. В Дагнике у семьи огромный дом, хозяйство: овцы, телёнок, куры. Пастрики в город никогда и не рвались. «Я дальше наших деревень нигде не была. Даже в Иркутск одна не поеду — заблужусь», — смеётся Эмма Михайловна.

Когда мы возвращались, внимание привлёк ещё один дом: длинный, белёный, на завалинке под окнами вальяжно расположилась кошка. Наталья Людвиг сказала, что это дом её матери. «Пока мамы нет дома, можно заглянуть», — разрешила она. В жилище мы проникли не совсем легально: пролезли через ограду. Из пустующих стаек (пожилые голендры редко ведут хозяйство) мы попали в кладовки, далее по коридору зашли в кухню. Большую её часть занимает подкрашенная синькой печка, этот колер предпочитают все местные жители, «так красивее», считают они. Вообще, всё в доме голендров кажется немного сказочным, будто нарисованным.

Фамильное гостеприимство

В деревне практически все между собой родственники. «Я, например, вышла замуж за своего троюродного племянника», — комментирует Елена Людвиг. На поселение голендров приходится всего несколько фамилий: Бендик, Кунц, Зелент, Гильдебранд, Гимбург. У всех работниц клуба, как позже выяснилось, фамилия Людвиг.

Из-за немецких фамилий в период Великой Отечественной войны голендров не брали на фронт, а массово отправляли в трудовую армию. В своё время там оказалась одна из местных жительниц — Юзофина. В дом к бабушке Юзофине мы зашли беспрепятственно: все двери открыты, ведь родственников бояться не принято. Голендры очень трепетно относятся к семейным отношениям.

В свои 84 года Юзофина живёт одна. В доме светло, прибрано, на столе полотенцем накрыт самовар. «Она плохо слышит», — шепчет мне директор клуба и громко просит Юзофину рассказать о жизни. «В войну забрали в трудармию, — грустно улыбается Юзофина. — Потом в колхозе работала. Вот и вся жизнь. Тяжёлая». Её муж и сын умерли, теперь бабушка поддерживает связь с близкими родственниками только через внука — они пишут друг другу письма. «Я неграмотная была. В детстве нас мачеха не пускала в школу, а потом некогда было заниматься образованием. Так вот пришлось в 80 лет обучаться. Надо же как-то на письма внуку отвечать!».

Елена и Наталья Людвиги мужественно сопровождали нас весь день, который был у них нерабочим. Наши встречи с местными жителями закончились только под вечер. Возвращаясь в клуб, мы поинтересовались у его работниц, приносят ли в деревни прессу. «Пресса? Да они сами к нам приезжают, надоели уже», — пожала плечами Наталья Людвиг, видимо, забыв, что мы и есть «надоедливая пресса». Однако голендры оказались очень гостеприимными и перед отъездом накормили нас национальным блюдом — картуфлянками. Это картофельное пюре, перемешанное с мукой, скатанное в шарики и пожаренное на сале. Ну и самогонкой, само собой. Тут как спиртзавод закрыли, все вернулись к самостоятельному производству алкоголя.

Маленькие государства

Национальность: белорусы.

Места проживания в Иркутской области: д. Тургеневка (Баяндаевский р-н), д. Андрюшино, Ключи (Куйтунский р-н), д. Мариинск (Заларинский р-н), д. Тарнополь (Благанский р-н).

Годы переселения в Иркутскую область: первая волна — 1680 г., вторая — 1830-1863 гг., третья — 1903 г., четвёртая — 1936-1937 гг.

Численность: в Иркутской области — около 50 тыс. человек, в деревне Андрюшино — 800 человек.

В деревню Андрюшино прибыли только под вечер второго дня. Чтобы добраться до местной администрации, проехали полдеревни. Глава Андрюшино сообщил численность населения деревни и удалился, оставив нас на полтора часа дожидаться обещанного проводника в машине. За это время мы успели рассмотреть местность, которую разделяет река. Первоначально деревня действительно делилась на две части — Гродненскую и Витебскую стороны, по названию губерний, откуда приехали белорусы. Однако граница проходила не по реке, а по месту, где сейчас клуб, а раньше была часовня. «Гродненские и витебские враждовали, поэтому свадьбы между молодыми с разных сторон не разрешались», — позже рассказала председатель совета белорусской культуры деревни Нина Кузнецова.

Андрюшино — крупное поселение, хотя многие дома заброшены. «До прошлого года работы в деревне не было, вот люди и уезжали, — продолжала Нина Кузнецова. — Недавно на территорию Андрюшино «зашло» предприятие «Саянский бройлер», и появилась работа для молодёжи. Теперь остаются, рожают детей. У нас даже хотят снова открыть детсад».

Культурная жизнь поселения тоже начала налаживаться с прошлого года. Тогда в Андрюшино установили связь с «Иркутским товариществом белорусской культуры им. Яна Черского». Недавно в деревне проводили национальный праздник, где даже песни на дискотеке были на белорусском языке. Летом жители деревни отмечают исконно белорусский праздник Ивана Купалы: жгут костры, мажутся сажей. Молодые пары прыгают через костёр, взявшись за руки. Считается, что если руки молодых в это время расцепятся, то они разойдутся. А вообще русские, украинские и белорусские праздники в Андрюшино уже перепутались. «Потеряли корни, обрусели», — признаёт Нина Кузнецова. Жизнь в Сибири внесла свои коррективы в характер белорусов. Дома в Андрюшино не такие опрятные, как у других переселенцев, и более всего напоминают русские избы.

В наследство от предков андрюшинским белорусам достался своеобразный говор и фамилии — Велисевич, Гришкевич, Маркович, Тарасевич, Макаревич, Грицевич.

Считается, что деревня была названа по имени первого переселенца — Андрея Грицевича. Нам удалось поговорить с его потомком — ветераном ВОВ Платоном Андреевичем Грицевичем. «По молодости я стеснялся своего белорусского имени, глупый был», — говорит старожил. Родители Платона Андреевича переехали в Сибирь в 1900-1901 годах. Родился Платон Андреевич уже в Андрюшино, в 1920 году, в семье из 12 человек. «Учиться мне не пришлось, в нищете мы жили, — вспоминает он. — В 14 лет, я пошёл работать в колхоз». Потом война началась, и белорус ушёл на фронт. «Имею четыре награды, ношу на себе три ранения. Когда-то к обелиску у нас приходило сорок человек. Сегодня из фронтовиков один я остался, да и живу один», — рассказывает он. Платон Андреевич похоронил жену и троих из пяти детей. «Так обидно», — вздыхает ветеран и добавляет напоследок: «Берегите друг друга».

Мы уезжали из Андрюшино уже затемно. По дороге до Иркутска на протяжении всех пяти часов не оставляло ощущение, что возвращаемся очень издалека. Наверное потому, что переселенцы, хоть и живут в Сибири давно, обрусели, но до сих пор называют свои деревни «маленькими государствами».